既製品のコスパについて

木鋏ケースを色々と試作していた時、はじめは、もっとも見慣れた形から入りました。見慣れた形といえば、こんな感じでしょう。

わたしもはじめはこんな感じでした。

でも、これは値札を見たら1000円程度だったのでこれでも十分立派です。市販のものと同じようなものを自分で作ってみると、そのコスパのすごさというのがよくわかります。

DIYは安上がりな行為ですか?

少し話がそれますが、家具なんかもDIYしてみると売り物の凄さをすごくよく感じるジャンルです。実際やってみるとわかるのですが、自分で計画設計し、材料選び買い出し、塗装なども含めた作成、これらすべてやると、全然安くはないです。場合によっては、材料費だけで既製品より高くついてしまうことすらあります。プラス自分の労力、時間がかかるわけですから、費用としてはとてもじゃないけど割に合わないですよ。

だから、わたしが家具をDIYする時は、自分の家の寸法にピタッとはまって、自分の好み通りに作れるからやるだけで、安上がりになりそうだからという考えはありません。

自作鋏ケースのこだわりポイント

で、当時もつくりとしては断然自分が作ったものの方がいいのですが、無駄をそぎ落とすことができず、シルエットとしては、先ほどのような市販のものと大差ありませんでした。それで何度も試作を重ねてできたのがこちらです。

最初の市販のものと見比べてみてください。だいぶ無駄がそぎ落とされた感じで仕上がっていると思います。実にシンプルです。

わたしが鋏ケースをつくるとき、最初の頃に心掛けていたのは、革の裏側(トコ)を表面に出さないように作ることでした。このブログで今のところ公開している作品を見ていただくとわかると思いますが、見えているところは、すべて革の表側(銀面)ですよね。市販のケースを見るとわかりますが、鋏が入る部分には革の裏側(トコ)が来るのが普通です。

「革の表側(銀面)を見せた方が何かいいことがあるんですか?」という質問を受けましたが、そっちの方が見た目がいいということと、革というのは基本的には銀面の方が耐久性があるんですね。

ただ、革の表側(銀面)をこのように出して使うことにはメリットばかりではありません。デメリットもあります。それは傷が目立ちやすいという点です。特に鋏の出し入れをする部分は、どうしても刃先で表面を傷つけてしまいます。ですので、特に使い始めは傷が目立ちます。これは仕方ないですね。

そして、そうした傷が重なっていくと、表の銀面がなくなって、最後はトコ面と同じになってきます。だから、刃が当たる部分に関しては、初めからトコ面でもいいと言えばそうですが、そこだけピンポイントでトコ面にするわけにもいかないので、正面には銀面が来るようにしています。

そして、もう一つ変なこだわりポイントがありました。それは、鋏ケースをつくるとき、革をパーツごとに切って縫い合わせるのではなく、1枚革から作り出すことです。

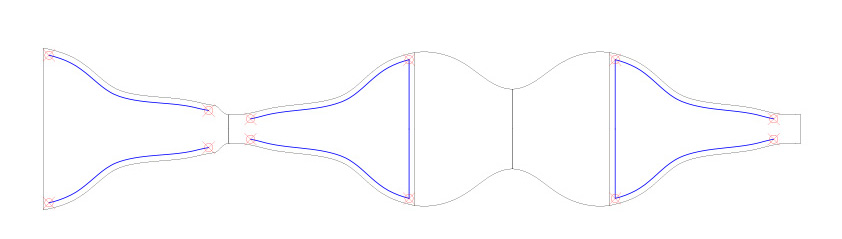

ちょっとわかりづらいですか?では、CLASSIC EL/Kの展開図をお見せしましょう。

こんな感じで1枚の革を切り出して組み立てていて、パーツごとに切って縫い合わせるという方法をとっていません。最初の市販のケースであれば、黒い革の部分と台座のトコ(革の裏側)の部分は別パーツを後から縫い合わせたものです。また、台座の革も実は薄い革を3枚か4枚貼り合わせてあるようです。

さらに、ベルトループも別パーツです。ですので、この市販のケースは少なくとも5個のパーツを別々に切り出して縫い合わせてできています。

それに対し、わたしの作ったものはたった1枚の革からできています。

「だからなに?」と思いますか?

だから、今回製作したような感じの雰囲気に仕上がるんではないかと。

別々に切り出せば、より無駄なく革を使い切ることができますが、このように1枚の革から作り出すということは、非常にロスが多くなります。ですから、市販のケースは無駄が出ないように色々な革を貼り合わせて作られているわけです。

でも、採算度外視で作れるのが、自分で作る良さでもありますよね。もちろん、材料を無駄なく使うという姿勢は大事ですが。問題は何を優先させるかです。

わたしは出来栄えの良さにフォーカスし、ここではこのような作成法を取っています。まあ、材料をいかに無駄なく使うかを追求して、作ってみるのも面白いかもしれません。

材料を無駄なく使える鋏ケース考えました

レザークラフトをはじめたての時は、そんなに大きな革を買うのは躊躇すると思います。そこで比較的小さな革から切り出せるような鋏ケースを考えました。