鋸システムTwigSawEDAKAGEとは

このブログでは、一般的に剪定鋸と言われる刃長200~300㎜程度の鋸よりも小さい鋸について幾度となく紹介してきました。ついこの間もStrapSawという新作を紹介したところでした。そして今回はStrapSawのアップグレードバージョンの紹介です。

StrapSawには構造上の問題があった

それにしても今年(2025)の夏は暑かったです。そして、7~8月はあまり雨も降らなかったせいで、土はパサパサ、木は枯れるで、植木屋にとってそれはそれは過酷な夏でしたよ。それに雨を口実とした作業休止日がほぼ取れませんで、新たなものを製作するための時間がなかなか取れずにおりました。というのも、この間つくったStrapSawにはいくつか問題がありまして、これを早めに解決しておきたいと思っていたのですよ。

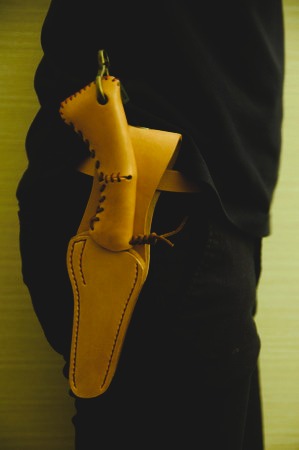

でもどうです?今回新たに製作したTwigSawと前作のStrapSawをこのように並べてみてもほとんど違いがわかりませんよね?

ぱっと見はあまり変わりないように見えますが、それはいつもの事。StrapSawをしばらく使った上で改善すべき点がいくつか見つかったため、新たに作り直したのが今回のTwigSawというわけです。

前作StrapSawの構造

前作StrapSawを横から見るとこのような構造になっていました。

後方の革が二重になっているところがベルトループで、この二枚の革の間にベルトを通せるようになっています。その二枚の革に固定してあるのが市販の工具落下防止用巻取り式(リール)ストラップです。このストラップは、リール本体サイドの開いている部分から出して鋸の柄につないでいます。

鋸の鞘パーツと今説明した後方のパーツは、コの字型でつながっていて、コの字の直角に接している部分は、駒合わせ縫いという方法で縫ってあります。駒合わせ縫いは、革で箱状のものをつくる時なんかに使う手法です。

前作StrapSaw構造上の問題点

それで前作StrapSawの主な構造的問題点は以下二点です。

1.ストラップの繰り出し位置が適切でない

2.駒合わせ縫いの部分がヘタって歪む

この二点はちょっと致命的な問題だと感じて、次に作るなら絶対に改良すべきと思ったところです。

でもね、そもそもですが、この道具は自分が使うために作ったオリジナルの製作物であり、これを使ったことがあるのはわたし以外にいないわけですので、これを読んでいる方には?マークしか浮かばないことが予想されます。

ここのところ図解して説明することもできますが、そんなことをしても繁々と見てくれる方はほぼいないということがアクセス解析から判明しています(悲)なので割愛します。

まあ詳細について理解する必要はありません。とにかく、ウィークポイントが見つかった時にそれを一つずつ潰していく作業をしているのだとご理解ください。

StrapSaw→TwigSaw 問題を解決!

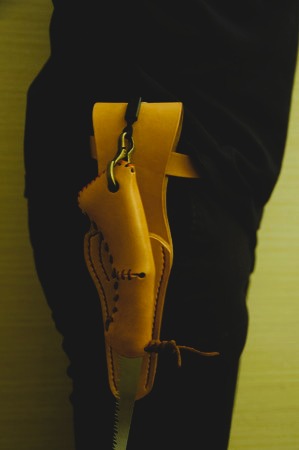

1.ストラップの繰り出し位置が適切でない

これに対する答えが上の画像です。ストラップの繰り出し位置を横ではなく真上にしました。

この改良によって得られたメリットは、まずリール本体が上下で固定される状態になって安定した事。そして最大のメリットは、鋸の位置が手に取りやすい位置になったことです。

興味があればStrapSawを実際に装着したところを下記のリンクから確認してみてください。違いがわかると思います。

2.駒合わせ縫いの部分がヘタって歪む

この問題に対しては上の画像のように改良しました。駒合わせ縫いはやめて、ループ形状に変更しました。一見するとこれはベルトループのように見えますが、リールの下に縫い付けてある革の間にベルトを通す構造になっています。

ここは初めからこのような形にすればよかったのですが、前作StrapSawでも厚いところで3~5㎜の革を4枚縫い合わせており、縫うのがちょっと大変なのです。厚くなるのを敬遠した結果、構造上の問題が出てしまったということです。

よく考えてみれば、駒合わせ縫いも結構面倒なので、であれば4枚から今回製作した5枚に縫い合わせる厚みが一枚増える方がまだ楽だったのかもしれません。

今作TwigSawはさらに使いやすくなった

上記した二点が絶対に改善すべき点でしたが、その他にも使っていて気づいた点がありまして改良を加えています。

この画像の矢印の先に若干の隙間が見えるでしょうか?

前作ではここも縫い合わせてあったためにベタっとくっついてしまっていました。ちょっと手間でしたが今作では鞘の上部だけを縫い合わせないで、鞘上部と鞘を固定している土台部分が開くようにしました。これによって鋸の出し入れがちょっとだけしやすくなるはずです。

そしてもう一点、鋸の鞘の底には普通穴があいています。この革製鞘の底にもごみ出しのための穴をあけているのですが、この穴を前よりも大きく取るように改良しました。

木を切ると鋸の刃には意外と切粉が付いていて、いちいち切粉を払ってから鞘に納めることはしないので、刃から落ちた切粉が鞘の中に落ちます。穴があいているので、そこから大抵の切粉は落ちて行くのですが、出口が大きい方が粉も出やすいので、ちょっと大きくした次第です。

TwigSawEDAKAGEは依頼品

当ブログで紹介している革ケース類は、ほとんどわたしが自分で使うために製作しているものではあるのですが、たまに依頼を受けて人のために製作することがあります。と言っても、知人に作る程度の話なんですがね。

数か月前にもStrapSawを実際に見た方から作って欲しいという依頼を受けていたのですが、集中して製作する時間がなかなか取れなくて延び延びになっていたのでした。

一度製作したものであれば、できている図面通りに切り抜いて、比較的早く製作することもできましたが、StrapSawにはこれまで書いてきたような問題点があり、そのままの仕様でつくってお渡しするわけには、どうにも行かないと思っていまして…。

新たに仕様を変えて製作するためには、どのように改良するかという点を詰めて、図面にまとめなければなりません。ですが、いつも作図に使っていたCADソフトが使えなくなってしまっていたこともあって製作が進みませんでした。

考えてみりゃあおかしな話です。これで商売するわけじゃなし、そんなにまじめに取り組まないでも良さそうなもんですが、自分が少しでも良くないと思うものを他人にはどうしても薦められないという性分があります。革ケース製作に限らず、あらゆる場面でこの性分によって、わたしは難なく得られるはずの金銭を手放していると考えられます。

自分からは切っても切り離せない性分というのが誰にでもあると思います。わたしがいつまでも貧乏なのは、まさにこの切り離せない性分のせいであるようにも思っているところです(笑)

極論、金を持つ者が偉いとされる現代ではバカみたいな性分、行動だと思います。はい、バカ。自分でもわかってます。笑っちゃうほど非効率。商売の才能ゼロ。向いてるのは“山奥の仙人”くらい。

こんな風に自虐すると、人によっては「どうだい?清貧を貫いている俺は尊いだろ?」という風に聞こえるかもしれませんがそれは全く違います。

わたしは資本主義の権化になりたい!

ただただ金を持て余す人生を送るのが夢です!

札束で人の頬をパタパタするのが目標です!

心からの願いは金持ちになって人を見下すことです!

そうして「どうだい?リッチな俺は尊いだろ?」と言いたい!

だから本来は、こんな1円にもならない革ケースなんて作ってる場合じゃないんですよ。

でもやっぱりまたしても手が動くんです。どうせなら金になるものを作れよ、と脳が言ってるのに、手は「いや、ちょっとこのステッチ直したい」って返してくる。

この心と体の連携プレーが、わたしを貧乏たらしめている。

しかし面白いことに、誰にも頼まれてないこの革ケース作りが、なぜかしっくりくるんですよ。

人生って不思議ですね。いやほんと、不思議ってことで片付けていいんでしょうか、これ。