革ケース製作の年月を振り返り

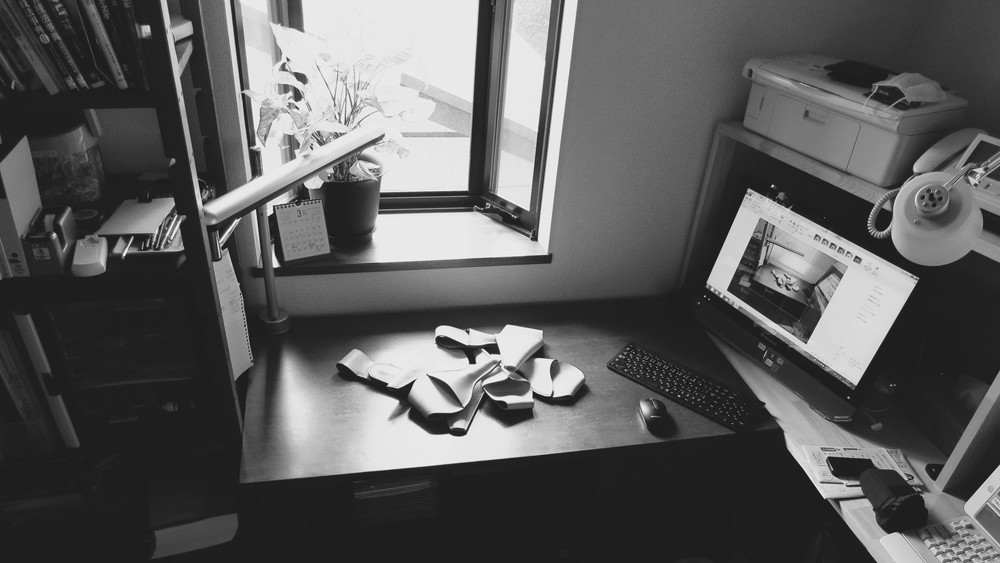

記憶が定かではないのですが、革ケース試作品が机の上に散乱した製作開始当初と思しきこの画像の日付を確認すると、2013年4月ということですので、わたしがレザークラフトをはじめたのは恐らく2013年の初め頃だったのだと思います。

そうであれば、もう十数年。気づけばそんな月日が経過していたのかと、茫然とするばかりです。

そんな長くて短い月日の中で、付かず離れず、熱中したり、距離を置いたり、のらりくらりと剪定道具用の革ケース製作を継続してきました。

革ケース製作はどんな意味があるか?

レザークラフトをはじめた当初は、ただ夢中で製作をしていました。今まで当たり前に使ってきた剪定道具の革ケースが、自分の手によって、新しく美しい形に生まれ変わる様に、一人で熱狂していた時期でした。

ただ、これは趣味なのか?と問われると、趣味という言葉はどうにもしっくりきません。一般的に趣味のレザークラフトと言えば、財布だったりバッグだったり、そういう身の回り品のDIYという印象があるかもしれません。ですが、わたしの場合、あんまりそういった物を作りたいと思ったことがなく、常に製作してきたものは、道具関連ばかり、鋏ケースや鋸ケースばかりでした。他人に説明するのが難しい感覚で、ちょっとおかしな言い方になりますが、迫られる感じで仕方なくやっている感じがどこかにあるのです。そうかと言って、生計を立てるためにやっている仕事ではないし、いったいこれは何なのか?ずっとわからないままでした。

革ケース製作の意味に気づく

10年以上も続けて来て、今更で最近ふと思ったのですが、これは道楽というやつじゃないのか?なんかこの言葉が妙にしっくりくるように感じました。

そうだったのか!わたしは道楽にふけっていたんだと気づきました。

道楽にはどんな意味があるか?

一般的に道楽とは以下のような意味があるようです。

1. 趣味や楽しみ

2.遊び人的な意味合い

3. 仏教的・哲学的なニュアンス

4. 文化的行為

道楽と言えば、1の趣味や楽しみと似たような意味合いと解釈されるかもしれません。

でも、上記の様にわたしにとって、趣味や楽しみともどこか違うように感じており、2,3,4の意味合いに近いと思いました。

こういったことをざっくりとまとめるのに生成AIが便利なので聞いてみました。

1.趣味や楽しみ

ここでは省略します。

2. 遊び人的な意味合い

遊び人的な道楽の解釈は、特に歴史的な文脈で興味深いです。この意味合いでは、道楽は単なる趣味の域を超え、しばしば「遊興」や「快楽追求」と結び付けられます。たとえば江戸時代には、富裕層や町人の中に「遊びを極める」ために道楽に没頭する人々がいました。これには、歌舞伎鑑賞、料亭や遊郭通い、茶屋での宴会などが含まれました。

一方で、これが過度になると「道楽者」として社会からやや軽んじられることがありました。道楽者は家庭や職務を顧みず、自らの快楽に溺れる人として批判されることもあったのです。特に儒教的な価値観が重視された時代には、こうした生活態度は「堕落」とみなされることがありました。

3. 仏教的・哲学的なニュアンス

仏教の文脈では、「道」は真理や悟りに至る修行の道を指し、「楽」は心の平安や満足感を表すことができます。これが「道楽」となる場合、俗世的な快楽ではなく、より深い精神的な喜びや悟りに近いものとして解釈されることもあります。

仏教では「四苦八苦」(生老病死やその他の苦しみ)が説かれる中で、苦しみから解放されるための道が提示されます。この「道」を楽しむ、つまり修行そのものが喜びとなる状態が、一種の「道楽」に通じると考えられることもあります。

また、日本独自の仏教や禅の文化の中では、「何もしないこと」や「無駄に見えること」そのものが人生を豊かにする要素とされることがあります。たとえば、庭の手入れや茶道の一連の動作そのものに意味を見いだすことは、精神的な道楽の一例とも言えるでしょう。

4. 文化的行為

道楽は日本の文化と深く結びついており、特に伝統芸術や工芸の分野で重要な役割を果たしています。たとえば、茶道や華道、能楽といった芸術活動は、単なる娯楽ではなく、精神性や哲学が込められた行為として尊重されています。これらの活動に取り組むことは、自己鍛錬や内省を伴うため、参加者に深い満足感をもたらします。

歴史的に見ても、江戸時代の町人文化において、趣味としての道楽が活発に行われていました。浮世絵の収集、盆栽の育成、俳諧の創作などが一例です。これらは単なる遊びではなく、自らの生活に文化的な深みを加える行為として行われていました。

さらに、現代においても、「道楽」の概念は生き続けています。特に職人気質を重視する活動や、伝統文化を尊重する趣味の中に、その精神が脈々と受け継がれています。

とある植木屋のハンドメイド革ケース道楽

上の文章を読んで頂いた上で、誤解のないように言いたいことは、何も自分が高尚なことをやっているということではないです。本質はむしろ逆の意味か、あるいはもっと中立的な意味ではないかと思っています。雑多な日常の中の何でもない行為、あるいは、ついつい表出する個人的なクセみたいなものです。そこに意味を見出すのはあくまで人です。

製作している革ケースに対しては、稀にお褒めの言葉をいただく一方で、どこか冷ややかな目で見られているようにも感じています。わたしが製作しているものは剪定道具としては行き過ぎていると自分でも思うくらいですから、他人はもっとそう思うのでしょう。

高尚とは反対の行き過ぎた堕落の果てに、それでも何かやめられずに続けてしまっている行為と言いますか。何年か先にはこのフェーズから抜け出しているのか。いつか機会があればまた振り返ってみたいと思います。